コラム

コラム コラム

コラム

![]()

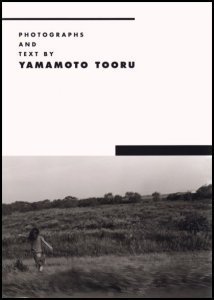

6月23日、田端駅の高架橋を渡り、小学校の横にある小さな神社(東灌森稲荷神社(とうかんもりいなりじんじゃ))で手を合わせている人を眺めつつ、明治通りを抜け、山本透さんの写真展『表象の地平 常陸國總社宮(ひたちのくに そうしゃぐう)』(2015.6/23-2015.6/28)がおこなわれているギャラリーOGU MAGに足を運ぶ。 山本透さんと初めてお会いしたのは、2005年の9月、今はなき神保町の書肆アクセスだった。 ご自身の写真集『表象の地平 journal in time;2000.1.15-2001.1.14』(光村印刷・2002年)をぜひ見ていただきたいと、教え子の菅田和子さんと来店されて以来、あれからもう10年も経ってしまったのかというのが、私の正直な感想である。 山本さんがこの写真集に対する並々ならぬ思いというのは、お会いしてすぐに感じられた。 しかし、どんなに素晴らしい写真集であっても、本を流通する側の人間だった私には、山本さんのご期待に副えないこともこの時点で判っていた。 (売り上げに貢献できず、本当に申し訳ありませんでした) だから、当時の軽薄な私は、こう思わないでもなかった。 山本さんが若くして亡くなる(牛腸茂雄?)、あるいは極度のスランプに陥(おちい)って写真が撮れなくなる(森山大道?)、もしくは精神的に消耗しきって記憶の半分を失ってしまう(中平卓馬?)、階段から足をすべらせカメラを手にできなくなる(深瀬昌久?)といった、なんらかのアクシデントで山本さんが写真の世界からいったんフェードアウトして、それから10年後ぐらいに写真評論家(大日方欣一さんあたり)が山本さんの写真を取り上げ、『伝説の写真家』として再評価されるといった筋書きである。 まあ、そうはならないだろうということは、現在(いま)にして思える。 山本さんは、この10年、心身のバランスを崩した時期もあったにせよ、自らの生活の基盤(ベース)である茨城県の南部(常陸國(ひたちのくに)である土浦市・石岡市)で、家族に支えられて、日々、カメラを手にしてきた。 そうした日々の積み重ねが、今回の写真展へとつながり、さらにその先へと、山本さんの『表象の地平』は続いていくことになる。 むしろ、なんらかのアクシデントで写真からフェードアウトしたかったのは、私のほうである。 (『伝説』になる写真も、写真評論もまったくありませんが(笑)) 山本さんのように、生活の基盤も家族も持たない私は、カメラを手にしない日々のほうが多いし、心身のバランスが崩れっぱなしで、クスリでムリヤリ、感情の浮き沈みを平坦(へいたん)にしているため、今回の写真展の感想を山本さんからたずねられても、まったく言葉が思いつかずに、しまいには逃げ帰ってくるという、体(てい)たらくぶり。 写真と言葉に真摯(しんし)に向き合っている山本さんに対して、本当に申し訳なく思っているしだいであります。 (トホホ) ◆◆◆◆◆ 山本透さん関連のホームページ 新たなる『表象の地平』 (2005年10月) 写真家の「青」(ブルー) (2006年6月) 「日常」の「営み」 (2007年3月) 風(写真集)をあつめて (2011年5月) (自己)を認めよ(私を救えるのは、宇宙で私だけ) (2013年5月) 山本透さんのブログ 山本透 『仮現の言説』  |

東灌森稲荷神社。 山本透さんの 今後の ご活躍を祈るべき ところを、 私は、 「ロト6が当たりますように」 と、手を合わせて しまいました。 軽薄な人間で、 本当に スミマセン。 |

![]()

コラムTOPへ