コラム

コラム コラム

コラム

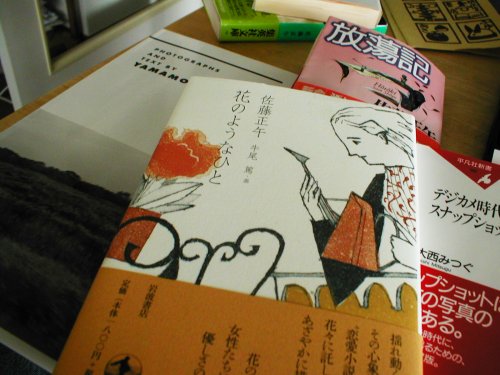

![]()

9月24日、佐藤正午の『花のようなひと』(岩波書店・1800円)を買いに岩波ブックセンターのある神保町へ。 購入後、書肆アクセスへ足を運ぶ。畠中店長から、ここ(荒川流域支部)のホームページを見たという人が、この日に写真集を持って店にやってくるとメールが送られてきていたのを思い出したからだ。 普段はあまり小説を読まない私だが、なぜか佐藤正午の小説だけは、デビュー作の『永遠の1/2』(集英社文庫・本体価格800円)の文庫を読んで以来、もうかれこれ20年くらい、新作が出るたびに手にして読む習慣がついている。 『永遠の1/2』は、(主人公がお気に入りの)江川が巨人で2年目のシーズンを迎え、岡田(現・阪神監督)が阪神で最初のシーズンを送った、そしてシーズン終了後に長島が巨人の監督を辞任し、王(現・ソフトバンク監督)が現役を引退する、ついでに言えば、ドラフトの目玉が原(再び巨人の監督に就任)だったそんな年のお話で、「失業したとたんツキがまわってきた」と吹聴する主人公・田村宏からすればとても「にぎやかな」、読者の立場からするとこれといってとりとめもない、そんな1年間が延々(えんえん)と語られる長編小説である。 この小説の中に、主人公の友人で高校で国語を教える伊藤という教師が出てくる。いま、飲み屋での二人の会話のやりとりが気になり、その部分だけ拾い読みをしている。 まず、結婚前に許されるファックの回数を議論しているとき、失業したとたん1年近く付き合った女性との婚約を解消した(これもツキのうちと信じて疑わない)主人公(田村)と、すでに結婚することが決まっている国語教師(伊藤)とのやりとり。 (田村)「百日。つき合ってみろ、長いぞ。永遠の半分だ」 (伊藤)「結婚してみろ、短くなるさ。永遠のひとしずくくらいには」 ほおずきを口にふくんで鳴らせる(ほおずき笛のこと)女性との結婚を夢見ていたが、鳴らせないどころか鳴らし方すら知らない婚約者のことを嘆く国語教師と主人公との会話。 (田村)「どっちにしたって些細なことだよ。ほおずきの鳴らし方よりうまい料理を作るほうがずっと大事だと思う」 (伊藤)「その些細なことを大切に、億劫がらずに、こなしていくのがぼくらの人生ではないだろうか」 (田村)「おまえの人生だろう。おれのじゃない。教師の人生観だ」 (伊藤)「…………」 話が別の話題に変わっても主人公に言葉尻を取られ、言葉を呑み込む国語教師。その直後の会話。 (伊藤)「わかった。取り消すよ。……おまえと話してると、ときどき言葉が自分の言葉じゃないような気がする」 (田村)「言葉は誰のものでもない」 (伊藤)「そう誰が言った?」 (田村)「国語辞典」 (伊藤)「…………」 書肆アクセスに入ると、偶然にも写真集を持ってきた男性と、店に電話を掛けてきた付き添いの女性が、畠中店長とスタッフの青木さんと話しているところに出くわした。 写真集をその場でぱらぱらとめくってみる。見開きに4枚の横位置のモノクロ写真が配され、写真の下に日付とキャプションが配されている。 タイトルは『表象の地平 journal in time;2000.1.15-2001.1.14』。写真日記のようだ。 家に帰り、手渡された名刺に書かれた名前をインターネットのサーチエンジンで検索する。すると、大西みつぐの『デジカメ時代のスナップショット写真術』(平凡社新書・本体価格780円)という新書が引っ掛かってきた。以前、古本屋で買っていた本だ。 書肆アクセスに写真集を持ってきた男性は、これを読むとどうやら、茨城県土浦市在住の、高校で国語を教えている先生であるらしい。 『表象の地平』の著者である山本透さんは、すでに結婚して子どももいる。もちろん、小説の中の国語教師とは縁も縁(ゆかり)もない。 ただ、写真と言葉の関係について誰よりも真摯に受け止め、「その些細なことを大切に、億劫がらずに」1冊の写真集を完成させたように思える。 改めて『表象の地平』のキャプションに目を通してみる。 その日その日の出来事を日記風に綴ったものではないことは、最初に見たときから判っていたのだが、いざ読み始めると、山本さんの内面から次々と繰り出される言葉のうねりは、ありふれた1日1日が映し出された静的な写真を、一気に動的なものへと導いていく役割を果たしている。 まるで映画に挿入されるBGMのように、山本さんの言葉は、過ぎ行く日々の写真の中を駆け抜けていく。音楽のジャンルでいうなら、さしずめオーケストラの交響曲だろうか。 「往々にして黙殺されるばかりか写真においては排斥される」「まして言語は写真よりも記号としての匿名性が強く」「誰の言葉であろうが表層に現れる文字は」「不幸なまでに平等であり」「読むという表現意図への入り口に立たせることすら」「名も無き者にとっては」「余りにも困難なこととなっているのでした」 写真と言葉は、相性が良いようでいて、悪い。 写真のイメージを膨らませる、もしくはイメージをひとつの方向へ収束させるためには、言葉(フレーズ)が必要だ。 ひとつでも言葉(フレーズ)が見つかれば、写真と言葉の関係は均衡に保たれるのだが(いわゆるキャッチフレーズ)、言葉が文章(センテンス)になってしまった時点で、写真は言葉に捕らわれて、身動きが取れなくなる。 日本の報道写真やリアリズム写真は、はじめに文章(センテンス)ありきで、出版社や新聞社、またはどこかの集団が理想とする、共通認識の言語(思想)を前提に写真を提示しようとするため、見る側に画一的なイメージを与えてしまう。 それはそれで、確かに写真と呼べるものなのだが、山本さんが求める写真というものが、言葉の向こう側に表れる、写真から生み出されるイメージそのものなのだから、『表象の地平』を生み出すために山本さんは、かなり言葉(フレーズ)の選択に苦しんだことが窺(うかが)い知れる。 366日分(この年はうるう年だった)のおびただしい言葉(フレーズ)の連なりを、山本さんは最後に「全てはここよりはじまる」と、文章(センテンス)にして締めくくった。言葉を生業(なりわい)としている山本さんらしいラストだ。 『表象の地平』が出版されて、1年経つか経たないうちに、インターネット上で『ブログ』が流行(はや)り出した。 誰もが『ブログ』の「写真日記」という形式で、新たなる『表象の地平』を見出せるようになった。特に1年間という制約もない(ファイル容量は決まっているかもしれない)。写真や文字のレイアウトも自由自在で、永遠に写真や言葉とたわむれていられる。 しかし、山本さんの高みまで登っていくには、それ相応の覚悟と根性が必要だ。 私と『永遠の1/2』の主人公もまた、当然、縁も縁(ゆかり)もない。 ただ、もう10年以上失業中(日雇い)の私は、主人公と同様、(主人公が付き合い出した女性がお気に入りの)モーツァルトにいささかの関心も示さないし、音楽的素養もない(それでいて、いけしゃあしゃあと「オーケストラ」とか「交響曲」とか書いている)。 ましてや国語教師のように気の利いた言葉を持たないし、文章もまともに書けない。 ただ、やはり山本さんと私では「人生観」は違うようだ。 ここ何日か、私が仮に『表象の地平』のラストを締めくくるとするなら、どんな言葉を最後に残すかをいろいろ考えていたのだが、これといった言い回しがなかなか見つけられないでいる。 それならばと、山本さんと職種は違うが、やはり言葉を生業(なりわい)とする小説家・佐藤正午の小説『放蕩記』(ハルキ文庫・600円)を、またしても引用させてもらう。 私なりの『表象の地平』の最後の言葉(フレーズ)は、こうなる。 「ごめんなさい。センテンスになりません」 |

|

『表象の地平』ムービー 山本さんの友人のデザイナーの方が 『表象の地平』の動画を作ってくださいました。 とても美しい仕上がりです。 (Shockwaveのプラグインが必要です) |

|

|

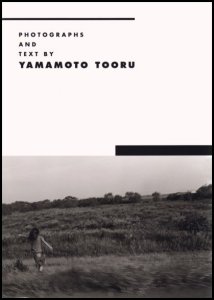

表象の地平 journal in time;2000.1.15-2001.1.14 山本透 著 定価 3675円 (本体価格 3500円+税) |

デビュー作で 400字詰め原稿用紙 700枚近く(それ以上?)を 使った小説家が 最新作では 原稿用紙わずか2枚半から3枚で 花にまつわる28の物語を 瑞々しく描きます。 牛尾篤の挿画(エッチング?)が 素敵です。 |

|

![]()

コラムTOPへ