画像・写真

画像・写真 画像・写真

画像・写真

![]()

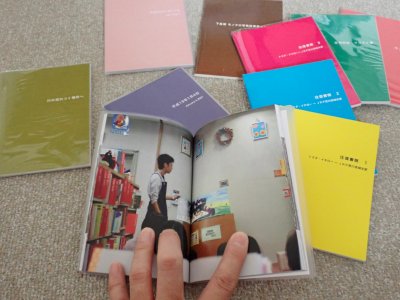

『それがいつのことだったのか思い出せない。 42』 撮影機材:SONY DSC-WX10 2011年7月頃 ? これまでフォトブックの作成に『TOLOT(トロット)』というサービスを利用していたのだけれど、パソコン用のアプリの開発をやめてしまったあたりからすこし距離(きょり)を置(お)いていてた。 いまどきのヤング(死語(しご)))な人たちは、スマホ片手にチャチャっとフォトブックをつくれてしまうのでとてもうらやましい。 サイトには、エミュレーター経由(けいゆ)でAndroid版のアプリをつかう方法が紹介されているのだが、スマホがつかえないジジイだからパソコン版を利用していたんじゃないか、これでは本末転倒(ほんまつてんとう)だろうと、キーッ! と怒(いか)り狂(くる)ってしまう(笑)。 (こういう私のようなやつが、老害(ろうがい)とかクレーマーになっていくのですね(笑)) ジジイでも、スマホに慣(な)れないといけないという決意(けつい)のもと、Android版でフォトブックをつくってみることにした。しかし、ジジイは老眼(ろうがん)なので、8インチのタブレット(Alldocube iPlay 50)で制作(せいさく)をすることにする。 (ほんとうは、スマホ1台で撮影、編集を完結(かんけつ)できるのが理想(りそう)なのですが(トホホ)) 10数年前に勤(つと)めていた図書館時代の写真データを入れたmicroSDカードをタブレットにぶち込(こ)み、かなりてこずりながら完成させる。 『TOLOT(トロット)』のいいところは、作成したフォトブックのデータをずっと保存してくれていて、必要なときに再注文できるところだ。10数年前につくったデータもいまだにのこっている。いつまでこのサービスを続けてくれるのかは、わからないがむかしつくったデータをプレビューすることもできてとても便利(べんり)だ。 プリントやフォトブックのように、写真を『紙』としてかたちにするのって、すばらしいなとあらためて思った。 ネット上(とくにSNS)でつかわれる写真は、つねに流れていく(スクロールしていく)ものなので、写真というよりも画像というのが適切(てきせつ)なのだろう。 たいせつな写真として記憶(きおく)に刻(きざ)むには、やはり画像を『紙』に、いったん定着(ていちゃく)させなければならないようだ。 つくったフォトブックを、コロナ以降(いこう)、すっかり顔を合わせなくなったむかしの職場の同僚(どうりょう)たちに送りつけてみたのだけれど、みな、反応がうすくてちょっとさみしかったりする(ショボーン)。 |

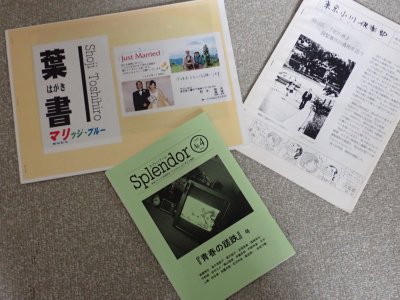

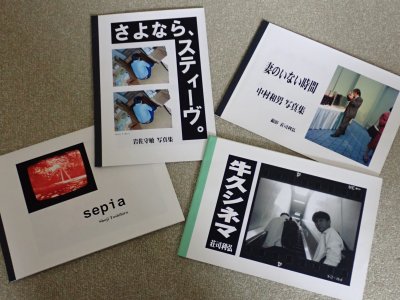

90年代につくったもの。 L版プリントを紙に貼りつけコピーしたものを、ホチキス どめして制作するのが主流だった。 90年代後半になると、カラーコピーやパソコンに画像を 取り込んでモノクロレーザープリンターで印刷することが できるようになりました。  2000年代につくったもの。 写真印刷が可能なインクジェットプリンターの登場で、 お手製の写真集をつくっていた時期です。 デジカメも年を追うごとに高性能化していきました。  2010年代から現在にかけて制作したTOLOT。 TOLOTやしまうまプリントといったフォトブックサービスが 10年以上続いているのをみると、いまだに写真を『紙』に のこす人たちが存在していると実感します。 (追記) 10月(2024年)に、日吉の東京綜合写真専門学校でやっていたZineの販売イベントを見てきた。朝から人だかりができていて、たいへんにぎわっていた。 書肆アクセス(2007年・閉店)で、ミニコミやリトルプレスを取り扱っていたころの勢(いきお)いといったものは感じられないけれど、ほんとうにみな、つくりたいものをたのしんでつくっている雰囲気(ふんいき)があって、とても好感(こうかん)をもつことができた。 Zineやフォトブックから発展(はってん)し、リトルプレスやひとり出版社として、書店に流通できるような力のある人たちが今後、育っていくのだろうか。いまどき、書店に流通しなくても、コミケやネットで販売するルートが構築(こうちく)されているので、そこまでがんばる人はいないのかもしれない(笑)。 このところ、ひとり書店、ひとり出版社が話題になっている。できれば一過性(いっかせい)のブームで終わってほしくないところだ。 出版業界や書店業界、私の働いている図書館業界でも、これまで『紙』で培(つちか)っていたノウハウが消滅(しょうめつ)してしまうのではと、漠然(ばくぜん)と不安(ふあん)に思うところがある。 ひとり書店、ひとり出版社をふくめ、Zineやフォトブックをたのしんでつくっている人たちが、あらたな『紙』の文化の土壌(どじょう)を切り開いてくれないかと、切(せつ)に願っている。 |

| 41へ戻る | それがいつのことだったのか思い出せない。 42 | 43へ進む |

![]()

画像・写真TOPへ