画像・写真

画像・写真 画像・写真

画像・写真

![]()

『それがいつのことだったのか思い出せない。 43』 撮影機材:FUJIFILM FinePix F10 2006年3月頃 ? 図書館でも、職場体験で中学生がやってくることがある。 職場体験が体験が終わったあと、お礼状がとどくのだが、縦書きの便箋(びんせん)で春だと、 拝啓 爽やかな季節を迎え、皆様にはお元気でお過ごしのことと思います。 ではじまり、 まずは取り急ぎお礼まで。 敬具 で締(し)めるのが通例(つうれい・デフォルト)になっている。 私たちでも使わないような、かしこまった定型句(ていけいく)のあいだに、職場体験の感想の作文を書かなければならないことを考えると、いまどきの中学生はタイヘンなんだなぁと同情(どうじょう)してしまう。 一方(いっぽう)、われわれ図書館スタッフも、各関係者に問い合わせやお礼状をメールで書かなければならない。相手に失礼のないかんじで、こちらの意向(いこう)を伝えるのは、オトナのほうがムズカシイ。 「AIに文章を書かせて、そのまま、まるパクリっすよぉ(笑)」というスタッフも多い。 私は、小中学校時代、ほんとうに頭のわるい子どもだったので、どの教科もニガテだったのだけれど(笑)、とにかく作文の授業がキライだった。授業中、脂汗(あぶらあせ)を出しながら、ひとマスも埋(う)められず、チャイムが鳴るという夢をジジイになったいま(現在)でも、たまに見るくらいだ。 そんな私を救(すく)ってくれたのが、高専時代に年賀状の宛名(あてな)印刷に使うために我が家(わがや)に導入(どうにゅう)された、ワープロ専用機(キヤノワード ミニ α1)だった。 「てにをは」すら、まともに扱(あつか)えない私が、書いては消し、書いては消しをくりかえし、文節(ぶんせつ)を切ったり貼ったり(カット&ペースト)と、試行錯誤(しこうさくご)をすることで、それっぽい文章に仕上げることができるようになっていった。 Windowsユーザーなら現在だと、ワード(Microsoft Word)を立ち上げて文章を書くことがフツーだと思われるのだが、それではとにかく味気(あじけ)ない。 Windows以前には、たくさんのメーカーのワープロ専用機やパソコン用のワープロソフトがあって、選(えら)ぶたのしさがあった。 職場では、ここにきてグループLINEをはじめようとする動きがあるようだ。LINEを使ったことがないジジイな私は、そもそもスマホのフリック入力がニガテである。 グループLINEがはじまるときに備(そな)えてと、スマホでこのホームページの原稿(げんこう)も書けるようになれたら便利(べんり)なのではと思い、練習のためにテキストエディタ(Jota+(イオタ・プラス))を使い、フリック入力で文章を書く練習をはじめた。 縦向きの表示画面だと、どうして文章がみじかくなりがちで、いつもの自分のまどろっこしい文体にならないのと、入力するたびに出てくる予測変換(よそくへんかん)のせいで、自分の文章なのに、スマホが勝手(かって)に校正(こうせい)しようとする感じがしてひじょうに腹立(はらだ)たしい(笑)。 私もグループLINEに染(そ)まってしまうと、返信に「りょ」(了解(りょうかい))とか、ヘーキで使ってしまうのだろうか。コワイコワイ(笑)。 グループLINEのない職場に異動(いどう)できないかなぁ、などと、私は、はやくも弱音(よわね)を吐(は)いてしまっている(笑)。 |

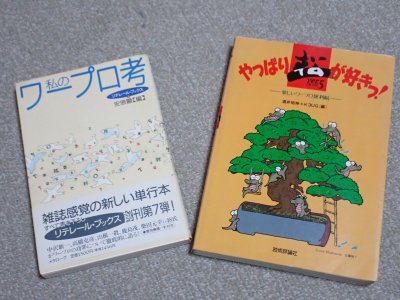

2002年12月ごろ。 IBMのThinkPad 535Eで、ここのホームページの原稿を 書いていたようです。 使っているソフトは、テグレット技術開発の『知子の情報』と いう、文書型データベース。 Windows11対応版が販売されていることに、オドロキ(笑)。  管理工学研究所の『松 ver.6』。 NECの98ノート(PC-9801 NS/T)に入れて使っていました。 Windowsが出て、2000年代に入っても、職場では、この 組み合わせでつかっていました。  安原顯/編『私のワープロ考』(メタローグ・1994年)と、 『[松ver.5] やっぱり松が好き!っ』(技術評論社・1991年)。 80年代終わりから、90年代始めごろのワープロ界隈(かいわい) の状況がうかがえて、たまに読み返しています(笑)。 (追記) 家の中から、私が90年代前半に使っていたワープロソフト『n松』と『松 ver.6』管理工学研究所(管理工学研究所)のフロッピーディスクが出てきた。 Windowsがない時代(MS-DOS)のパソコン(NEC PC-9801)の画面表示は、640×400ドットで、ちょうど原稿用紙(20字×20行)にちかい文字領域(もじりょういき)となり、文章を書くのにとても適(てき)していた。 はじめに勤(つと)めた職場(おもに壁新聞をつくる出版社)のDTP(デスクトップパブリッシング)ソフトの開発元が『松』を作っていた管理工学研究所だった関係で、文書データの受け渡しには『松』を介(かい)しておこなっていたこともあり、『n松』を使い始めた。 つぎに勤めた職場(取次(とりつぎ))では、住所管理や伝票処理に、やはり管理工学研究所のデータベースソフト『桐』を使っていた関係で、この職場でも『松 ver.6』を使うことになる。 Windowsが普及(ふきゅう)していく90年代終わりから2000年代始めになっても、文章は『松』で書いていた記憶がある。動作が軽快で、いいソフトだった。 現在のワード(Microsoft Word)のように、当時のワープロソフトのシェアを独占(どくせん)していたのは『一太郎』(ジャストシステム)だった。『松』は、Windows版の開発がなく、そのままフェードアウトしていったが、『一太郎』はいまだに開発が続いていて今年(2025年)で40周年である。 機能がてんこもりの現在の『一太郎』を使ってみたい気もするが、通常版でもけっこうな値段なので手が出せない(笑)。 AIの発達により、音声入力や画像からの文字起こしの精度が上がっていると聞くのだが、いま(現在)のパソコン環境だと、どうしてもネットやSNSに意識を持っていかれるので、ボールペンやシャープペンとノートを使い、きたない字で手書きするという、いかにも効率(こうりつ・コスパ)の悪い、退化(たいか)した文章の書き方をするようになってきている自分がいる(笑)。 |

| 42へ戻る | それがいつのことだったのか思い出せない。 43 | 44へ進む |

![]()

画像・写真TOPへ