画像・写真

画像・写真 画像・写真

画像・写真

![]()

『それがいつのことだったのか思い出せない。 23』 撮影機材:FUJIFILM FinePix F10 2007年1月頃 ? ここのところ、私が住んでいる沿線(東武伊勢崎線(いまはスカイツリーラインか))で、1960年代に建てられたであろう団地の取り壊し(建て替え)工事がさかんにおこなわれている。 5階建て、2戸1階段型のこうした団地群は、いまどきの若い人たちからすれば、基本的に全室和室(畳)の部屋というのにすごく違和感を感じるだろうし、いまの住環境の観点からすると、とても狭苦しく(とくにダイニング部分が狭い。もしくは省(はぶ)かれている)思えるだろう。 建物自体の寿命は、素人の私にはよくわからないのだけれど、取り壊されるいちばんの要因は、入居者全体が高齢化しているにも関わらず、エレベーターが設置されていないことからである。 しかし、こうした2戸1階段型の古い団地には、たまらない魅力がある。 それは、現代建築では味わえない『開放感』である。 中廊下(共有廊下)がなく、窓のすぐ外側を人が通ることもないため、プライバシーが保たれやすい。 また、構造上、南側と北側の窓を開け放すことができるため、風通しがよく、採光性も高い。 ベランダに洗濯物やふとんを干し、窓も間仕切り(襖(ふすま)!)もすべて開け放って、畳の上に座布団をまくらにゴロンと寝転んで、通り抜ける風を感じながら昼寝をするというすがたは、もはや昭和のイメージなのかもしれないけれど、日中でも窓やカーテンを閉め切って、エアコンや照明を点けっ放しにして、広いのに、なぜか息苦しい部屋(基本、フローリングか)での生活を強いられる現代にはない幸福が確かにあったのだ。 私がかつて住んでいた、足立区の花畑(はなはた)団地はどうなっているのだろうと、今年(2014年)の7月の暑い日、むかし使っていた図書館(花畑図書館)に立ち寄るついでに、ちょっとだけ団地周辺を自転車でウロウロしてみた。 ちょうど、西側にある1号棟から22号棟付近が取り壊し工事が始まっていて、ここ(花畑団地)もすべて建て替えるのかと思っていたのだが、私の住んでいた26号棟の方に行ってみると、どうも、そうでもないことが判ってきた。 高齢者の入居者への配慮からか、道路の段差が極力無くされていて(バリアフリー化?)、団地の階段の一部には、エレベーターが設置されていた。 そして、さらに東側に行くと、大型ショッピング施設の建設工事がおこなわれていた。 家に帰ってインターネットで検索してみると、かつて和室だった部屋がいまどきのフローリングの洋間にリフォームされた動画があったり、私の住んでいた家の斜め向かいのボックス型の団地(27号棟)が、若手(?)の建築家がデザインした、大胆かつオシャレな建物に変貌(へんぼう)していたりと、他の古い団地とは違うアプローチで、団地を再生していこうとしていることをあらためて知った。 新しい団地に建て替えていくにしても、古い団地を活かしつつ、新たな方向性を模索(もさく)していくにしても、その団地で生活する人々が、互いをどう支え合っていく(ひいては、どうコミュニティ(共同体)を形成していく)かによって、これからの団地の未来は大きく変わっていくのだろう。 |

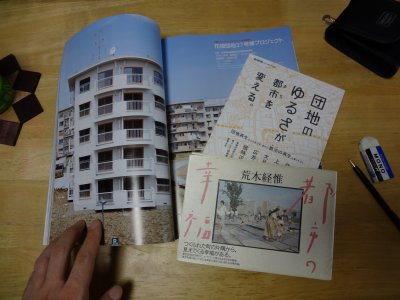

私の住んでいた団地。ふとんや洗濯物が 干してあると、ああ、団地として機能してる んだなぁ、となぜかほっとします。  新しく再生された27号棟。ルームテラスと 木製のサッシ(窓)が特徴らしいです。 もう、入居しているんですね。  『新建築』(新建築社)の8月号に花畑団地 の記事が載っていたので、ついつい買って しまいました。 (追記) いまはなき『ダ・カーポ』(マガジンハウスが発行していた雑誌)の連載時から好きだった、荒木経惟の写真集『都市の幸福』(マガジンハウス・1993年)を本棚から引っ張り出してきた。 アラーキーが撮影した子どもたちも、現在は30半ば。住居を構え、それぞれの都市でコミュニティを形成し、幸福な人生を送っているのだろうか。 新たに建て替えられた団地で生活する人たちを、アラーキーのように撮ってみたいという願望はあるものの、現代社会だとプライバシーの観点から、子どもに声を掛けた時点で不審者として通報されてしまうだろう。 それに、これだけ自分のことにしか興味を示さない人たちが増えてしまうと、そもそも団地ですら、コミュニティが形成できるかさえも、なんだかあやしくなってきている気がする。 写真撮影はともかく、必要最低限、互いが互いを思いやれる社会になってくれるとよいのですが。 |

| 22へ戻る | それがいつのことだったのか思い出せない。 23 | 24へ進む |

![]()

画像・写真TOPへ