画像・写真

画像・写真 画像・写真

画像・写真

![]()

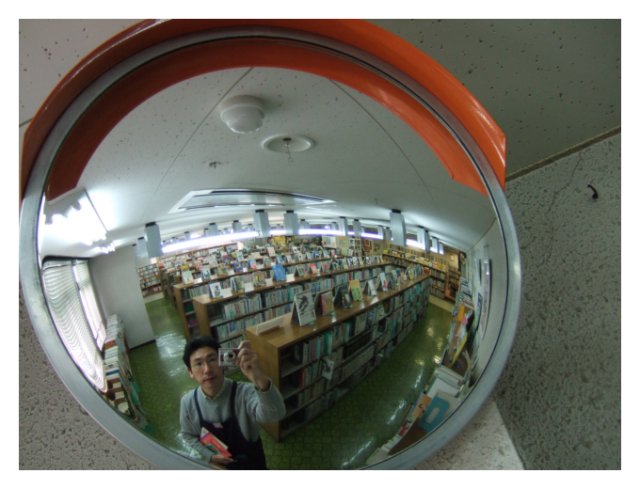

『それがいつのことだったのか思い出せない。 19』 撮影機材:FUJIFILM FinePix F10 2008年12月頃 ? 仕事柄(図書館で働いております)、写真を愛好している人たち(『写真村』の人びとと呼べばいいのでしょうか)と、図書館の利用する人たちというのは、同じ世界観でできているんじゃないかと思うほど、よく似てるなぁと思うときがあります。 公共の場で写真を撮影することと、公共図書館で本を借りるという行為は、基本的にお金がかからない(まあ、はっきりいって無料(タダ))というところで、共通しています。 公共の場で撮影した写真には、お店とか人物が写っている場合、肖像権などが発生します。 また、公共図書館で借りている本は、貸出期間が決められるため、期限までにその本を返却しなければなりません。 それ故(ゆえ)に、写真を撮影することや、本を借りるという行為には、どこか後ろめたい気分というか、やましさといったものが存在します。だから、似ているように感じるのかもしれませんね。 『写真村』でも、図書館でも、いちばん熱心な人たちは、仕事をリタイアしたお年寄りの方々です。 佐伯泰英の時代小説を、1巻から順に読み続ける(『居眠り磐音 江戸双紙』だと40巻以上あります)ように、写真の機材を1からつぎつぎと買い揃えていくのが特徴といえます。 昔のフィルム(銀塩)カメラを懐(なつ)かしむようにCDを借りていくのが、『カメラ女子』といわれる20代後半から30代(『女子』も、若干、高年齢化してきました(笑))の女性や、50代の男性たちです。 『カメラ女子』は80年代、90年代のJ−POP(カメラでいうところの日本の当時の一眼レフ?)、50代男性は落語やクラシック(カメラでいうところのライカや中判カメラ?)を借りていかれることが多いです。 まだ小さいお子さんのアルバム(最近だとフォトブックでしょうか)を作るように、絵本を借りていくお父さん(イクメンも増えています)、お母さんたちもたくさんいます。 『写真村』の人口も、図書館の利用者数も、年々増えてきて、とても喜ばしいのですが、困ったことがひとつだけあります。 写真を撮影する場所や、図書館という施設は、あくまでも『公共の場』であります。 『公共の場』には、守らなければならないルールや、マナーが存在します。 残念なことに、写真を撮る人や図書館利用者が増えるにつれ、『公共の場』でのルールやマナーを守れなく(守らなく)なった人たちもまた、年々増加の一途(いっと)を辿(たど)っています。 『公共の場』でのルールやマナーをわきまえることが、写真の良し悪し(おおげさにいえば『作品』としての評価)や、その人の世間(社会)での評判に、必ずしも反映(はんえい)されるわけではありません。 しかし、『公共の場』の空気を読む(ルールやマナーをわきまえる)ということは、写真のセンスを磨く、もしくは社会人としてのセンスを磨く上でも、極(きわ)めて重要なことだと私は思うのですが、いかがでしょうか。 |

葛飾の図書館時代のポスター。 2009年12月頃、作ったものです。  そのとき、女性スタッフがクリスマスプレゼント 用に作ったトナカイ。  渋谷の図書館でも、まねて作ってみました。 お子さんたちに、好評でした。 (追記) 写真に肖像権があるように、図書館には著作権というものがあります。 最近の事例ですと、雑誌の最新号の記事をスマートフォンでパシャパシャ撮影している人を見かけます。 まず、多くの公共図書館の場合、雑誌の最新号は、著作権の関係でコピー不可です。 そして、館内での撮影は原則的に禁止している図書館がほとんどです。 そもそも、図書館では、携帯電話やスマートフォンの利用はご遠慮願っているのがふつうです。 (通話は当然禁止として、メール閲覧やネット検索に使用してよいのかといったグレーゾーン部分の線引きで、各自治体、図書館で頭を痛めています。ノートパソコンの利用を許可している図書館も多いですし) そうした中、スマホのわざとらしい「カシャッ!」という音を鳴り響かせ、なんの後ろめたさもやましさも感じず、「なんで、撮影しちゃいけないの?」という顔をされる利用者さんが多くなっているのが現状です。 (まったく悪びれたところがありません) スマホのカメラ機能の性能が上がり、撮影したその場で、Evernote(エバーノート)などにデータとして放り込める、たしかに便利な世の中になったことは認めますが、図書館で働く側としては心労が絶えません。 (ビョーキで休職してしまう人もいます(私です(笑)。どうにか復職しましたが)。トホホ…) |

| 18へ戻る | それがいつのことだったのか思い出せない。 19 | 20へ進む |

![]()

画像・写真TOPへ