コラム

コラム コラム

コラム

![]()

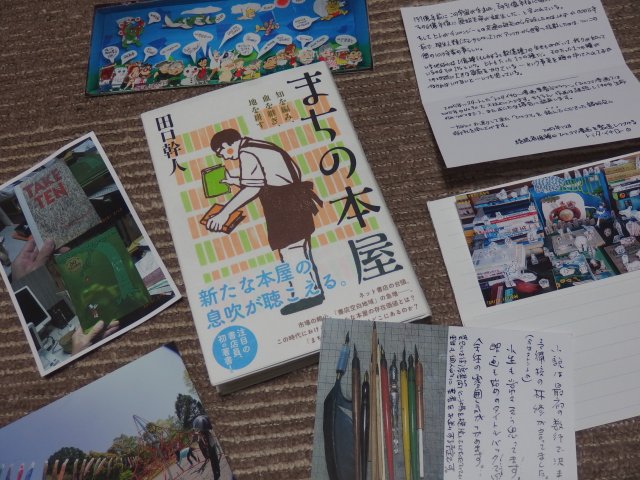

年末(2015年)にかけて、田口幹人(たぐち みきと)という岩手の書店員(店長)が書いた『まちの本屋 知を編み、血を継ぎ、地を耕す』(ポプラ社・本体価格1500円)という本を通勤の行き帰りの電車の中で読んだ。 店主と客がレジの前で日がな1日、のんびり茶飲み話をしていたり、近所の子どもたちが少年ジャンプやコロコロコミックの発売日に目を輝かせながら買いにやってくるといった、むかしながらのまちの小さな本屋さんの日常を書き綴(つづ)ったものだと、この本を手にとる前は思っていたのだが、アマゾンやジュンク堂などのネット書店や大型書店が席巻(せっけん)する現代において、そんな牧歌的な光景の書店は、もうこの日本には存在しないのだと読み進めていくうちに気づかされた。 この本は、むしろ現在の中・小規模の書店が、こうした現代を生き抜くために、どのように仕事に取り組んでいるのか、どのような姿勢でお客さんと接しているのかといったことを、田口幹人という書店員の実体験を通して書かれている。 田口という書店員がすごいところは、本を買う側である『客』を決して悪く言わないことである。 (田口は本書で、終始一貫してお客のことを『お客さま』と書き記し、敬意(けいい)を表している) 本の万引き、スマホによる雑誌記事の盗撮、買いもしない雑誌の袋とじをビリビリに破く老人、子どもが大声を出して店内を走り回り、平積みの本をゴチャゴチャにしているのを見ても注意もせずスマホをいじっている親、わけのわからぬことで声を荒げ、長時間に渡り店員を罵(ののし)るクレーマー、現代の書店には、ありとあらゆる常識(モラル)に欠けた人たちが日々、書店にやってくる。 (こういう人たちもまた、『お客さま』であることに違いはない) 田口は、こうしたことについて本書ではいっさい取り上げない。 それよりも、どうすればお客によろこばれる本を提供できるか、どうすれば自分が売りたい本をお客に手にとってもらえるかを、田口という書店員はつねに考え続ける。 職種は違うが、田口幹人と同じような考えの持ち主が、私の身近にもいる。 ひとコマ漫画家でイラストレーターのトミタ・イチローさんである。 トミタさんは、2005年から『漫画葉書ギャラリー』と称してひとコマ漫画のはがきを、2ヶ月に1回のペースで各方面の方々に送り続けてきた。 仕事としての対価が発生しないにもかかわらず、どうすればはがきを見てくれる読者の方々がよろこんでもらえるか、どうすれば自分のアイデアが読者に伝わるかを考え続け、2010年からはひとコマ漫画から『ひと箱』漫画へ発展していくことになる。 そして2015年の12月、10年間、90枚にわたるはがきを提供してきたトミタさんの『漫画葉書ギャラリー』は、いったん休止をむかえることとなった。 一読者として、一方的にはがきをもらうのは申し訳ないという思いから、私は、『漫画葉書ギャラリー』が送られてくるたびに、自分が撮影した写真に感想を書き記したはがきをトミタさんに返信してきた。 (トミタ・イチロー~JRP荒川流域支部 往復書簡) どうしたらトミタさんがよろこんでもらえるか、どうしたら私の写真に対する思いがトミタさんに伝わるかを考えて、私がトミタさんに写真を返信していたかは、正直(しょうじき)いって自信がない。 だからこそ、トミタさんの10年間の営みは、尊敬に値するし、ホームページで写真や文章を提供をしている身としては、見習わなければならないと思っている次第である。 (まず、誰も見てくれなさそうなこのホームページを、なんとか見てもらえるように努力をしないことには始まらないのだが(トホホ)) ◆◆◆◆◆ (追記) 年の瀬がせまるころ、トミタさんからはがきが届いた。 『漫画葉書ギャラリー』は休止というかたちをとるが、どうやら私には個人的にはがきを送ってくれるらしい。 以前のように、定期的にトミタさんからはがきが送られてくるかは、いまのところなんともいえないが、トミタさんと私(荒川流域支部)との往復書簡は、とりあえず継続していくことになる予定である。 トミタ・イチローさん関連のホームページ ≒「トミタ・イチロー」 (2003年) トミタ・イチローひとコマ漫画ギャラリー (ページ下の方にあります) |

本屋さんとは 業種が似て非なるところ (図書館)で 働いていますが、 仕事の取り組みかたとか とても 参考に なりました。 |

![]()

コラムTOPへ