コラム

コラム コラム

コラム

![]()

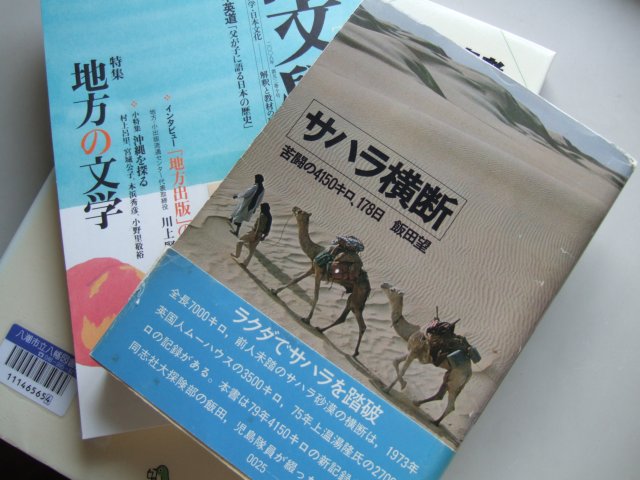

1978年11月7日、同志社大学探検部に所属していた飯田望と後輩のKは、2頭のラクダを引き連れてサハラ砂漠の横断を開始した。 飯田とKは、178日をかけて4150キロの距離を踏破(とうは)した。 飯田望 著・『サハラ横断 苦闘の4150キロ、178日』(時事通信社・1979年)という本を、古本屋で偶然見つけた。 この本の文中、飯田とともにサハラ砂漠の横断を目指したKの手記がところどころに添えられている。 Kは、私が写真に関心を持ち始めるきっかけをつくった人物である。 Kがこの手記を書いたのは、二十歳(はたち)から21歳にかけてのことだった。 自分自身がこれからどう生きていけばよいか、不安と焦燥で揺れ動く青年のすがたが、誠実な文体で綴(つづ)られている。 ◆◆◆◆◆ 1978年6月3日、小学3年生だった私はバスに轢かれた。 風圧でバスに吸い寄せられ、からだが宙に浮いた。 右肩がバスの胴体に触れると、弾(はじ)かれるように地面へ叩きつけられた。 そしてうつぶせの状態で倒れているところに、バスの後輪が左足の膝から下の部分に圧(の)し掛かってきた。 轢かれた瞬間、バスから出る排気ガスがとても熱く感じられた。 不思議と、轢かれた直後は足の痛みを感じなかった。 通りすがりの人や乗客たちが、私の周りを取り囲んだ。 見知らぬ人たちの、上から見下ろす視線に言い知れぬ恐怖を感じた。 入院期間3ヶ月、全治6ヶ月。 さいわいなことに、日常生活に支障がない程度に歩けるようになった。 だが、バスに轢かれたときに乗客や見知らぬ人たちから浴びた視線の恐怖が、いまだにトラウマ(心的外傷)となって尾を引いている。 (ありていに言えば、対人恐怖症である) ◆◆◆◆◆ 2008年4月、私は公共図書館で働き始めた。 図書館司書の資格を私が取得したのは、1990年、二十歳(はたち)から21歳にかけてのことだった。 そのころの図書館はまだ、人気(ひとけ)もなく閑散(かんさん)としていた。 働いている職員もずっと押し黙ったまま、書架(しょか・本棚のこと)の整理をしているという印象があった。 決して本が好きなわけではなかったが、人付き合いが苦手な私のような人間でも勤まる仕事ではないかと思い、この資格を取った。 現在の図書館は、あのころの図書館とは比べものにならないくらい様変わりしていた。 コンピュータシステムの整備とインターネットの普及で、本の貸出冊数が増え(貸出冊数が無制限の図書館もある)、資料の検索や本の予約が、自宅のパソコンや携帯電話で24時間おこなえるようになっていた。 不況の影響もあって、本を買わずに図書館で借りて済ますという人たちも多くなった。 いつのまにか図書館(おもに公共図書館)は、老若男女(ろうにゃくなんにょ)、連日、本を借りにおとずれる利用者でにぎわうようになっていた。 (地域にもよります) 図書館で働く職員も、あかるく快活で利用者と積極的に接することができる人材が求められている。 現在の図書館は、私のようなコミュニケーション能力のない人間には、とうてい勤まらない職場になってしまっていた。 ◆◆◆◆◆ 図書館の貸出カウンターの前に、利用者が本を借りにやってくる。 利用者は、上から見下ろすように私に視線を向け、おもむろに本を差し出す。 職場の同僚が私の仕事ぶりを心配し、こちらに視線を投げかけてくる。 私は怯(おび)えた表情をしながら、本の資料番号のバーコードをスキャナで読み取る。 ふたたび、利用者が本を借りにくる。 そのうしろにいた利用者から、新しく貸出カードをつくりたいのだがとたずねられる。 急に電話が鳴り出す。予約をしていた本をキャンセルしたいと言っている。 制服姿の高校生が(インターネット閲覧用の)パソコンを使いたそうにこちらをうかがっている。 同僚は本を返却しにきた利用者の対応に追われている。 貸出カウンターから逃げ出すこともできず、途方に暮れる。 いらだつ利用者たちの視線が、いっせいに私に集中する。 恐怖で足がすくむ。 ◆◆◆◆◆ この3ヶ月、不安と緊張と混乱の日々が続いている。 休みの日は、1日中起き上がれず、部屋でぐったりとしている。 写真のことを考えている余裕もない。 (写真のコラムなのにごめんなさい) 『サハラ横断 苦闘の4150キロ、178日』のKの手記を、寝転んだまま読み返す。 ぼくは日本で、上温湯隆の『サハラに死す』(時事通信社・1975年)を読んで感動した。だからサハラ横断は、ぼくにとっても人生の一ステップになりうると考えられた。砂だけの、熱地獄の中に自分を投げ込み、苦しみ、それを自分の力で乗り越えたとき、なんらかの自信を手に入れられると思って、ぼくはサハラに来たのだ。 私も、図書館という職場の中に自分を投げ込み、苦しみ、それを自分の力で乗り越えたとき、なんらかの自信を手に入れられるのだろうか。 もう40歳に手に届こうという男が、30年前、二十歳だった青年に励まされている。 ◆◆◆◆◆ (追記) 図書館で使われている日本十進分類法では、写真集の分類番号は「748」となる。 分類番号の最初の「7」という数字は、は芸術・美術の図書であることを指している。 判型が大きく値段も高い「748」の写真集は、蔵書スペースがなく予算も限られている公共図書館では購入が難しい。蔵書数もかなり制限されている(ようだ)。 また、図書館では写真集も「資料」と判断するため、たとえ作家(写真家)の作品集であっても、資料的価値の高いものは「748」以外の分類番号に割り振られ、別の書架(本棚)に置かれてしまうことがままある。 写真を趣味としている人たちが図書館で借りていく本は、もっぱらカメラ雑誌や写真撮影のノウハウが書かれた実用書などで、「748」の写真集にはほとんど興味がないようだ。 |

写真を見る気力も 文章を書く気力もない状態ですが、 カメラのシャッターボタンは 押せるんじゃないかと ウツっぽい気分を抱えながら 思う 今日このごろ。 |

![]()

コラムTOPへ