コラム

コラム コラム

コラム

![]()

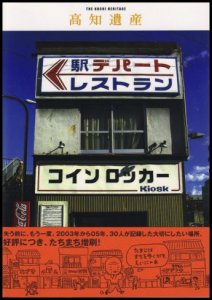

書肆アクセスから、『高知遺産』(ART NPO TACO・本体価格1800円)という本をお借りしている。 この本は、高知の「愛着を感じる場所」「思い出のある場所」「できることなら残したいと思う場所」を『高知遺産』と定義づけ、2004年の1月・5月・10月に高知市北高見町のギャラリーgrafftiで開催された「高知遺産」展の参加者や来場者によって選定された400余りの『遺産』の中から、250箇所を写真入りで紹介している。 高知をロケーションにしているとはいえ、いきなり女性モデルを使った巻頭グラビアが登場するのはいささか度肝(どぎも)を抜かれるが、それ以外の体裁はどこにでもある地方のガイド本とほとんど大差はない。 しかし、中身はまったくの別物だ。 何が違うかはページをめくれば一目瞭然で、掲載されている写真の『勢い』が違う。 巻末の「未来への一里塚」(竹村直也)という文章を読むと、『高知遺産』に携(たずさわ)わったスタッフは、高知在中の1970年代半ば前後に生まれた「団塊ジュニア世代」が中心になって作られた自費出版した本であることが判る。 「(中略)団塊の世代をはじめとする上の世代が汗水をたらしてつくりあげた「つくられたもの」を享受することに慣れた世代であり、その原風景はモノに満ちあふれた時代にある。つくることに対する意欲はかつての団塊の世代に比べるとあまりにも小さく、つくられたものをいかに使いこなすか、いかに楽しむかに勢力を注ぐ側面が強く、開発よりは利用、創造よりは無関心の傾向が強い。」 文中、竹村は自嘲気味(じちょうぎみ)にこう書いているが、団塊の世代の遺伝子を持つだけあって仲間やグループで作業をするスタッフワークに長(た)け、パソコン・インターネット・携帯電話・カメラ、etc、あらゆる道具(ツール)を自在に使いこなしてしまう柔軟さがある。 「高知遺産」展後、高知への想い、情熱が冷めてしまう前に、膨大な高知の『遺産』を撮影し、わずか半年で1冊の本にしてしまった『勢い』が、『高知遺産』の写真から感じ取ることができる。 久しぶりに、『勢い』のある、見終わった後は清清(すがすが)しい気分が残る写真を見た気がする。 (追記) 6月19日、半蔵門のJCIIフォトサロンでおこなわれている(開催期間5月31日〜6月26日)、掛川源一郎作品展『北海道 −genのまなざし−』を見に行く。 昨年発行された『gen 掛川源一郎が見た戦後北海道』(北海道新聞社・本体価格2667円)の写真を中心に構成された写真展だ。 『高知遺産』の写真以上に『勢い』のある、見終わった後は清清しい気分にさせてくれる写真だった。 掛川源一郎は90歳を過ぎてもなお、以前と変わらず、北海道への想い、情熱を持って写真に接しているのだろう。 ガラスケースの中には、掛川源一郎が作った、手書きの雑誌が飾られていた。 昭和6年発行とある。官立千葉高等園芸学校(現・千葉大学園芸学部)時代、当時18歳の掛川源一郎が、室蘭の弟に送ったもののようだ。 B5の大学ノートの表紙をはずし、中綴(なかと)じにして作られていた。 サボテンと写真について書かれたこの簡素な雑誌は、レイアウトがとても緻密で、手書きの文章の間隔にまで神経を研ぎ澄まして作られている。 何回かタイトルが変わっているようで、右端にあったものは『げんいちろう個人雑誌 アマチュアクラブ』となっている。この号の文章を一部抜粋する。 「(中略)馬鹿にされ様とも、何一つ気にかけることも無いわけである。 思ひ一度此度(こたび)に至(いた)ると、僕は今までのやり方が、何か馬鹿々々(ばかばか)しいものに感じられた。 自分ひとりの雑誌であるのならば、何も今までのように、読者が多くさん(たくさん)有る様な顔をする必要がないではないか。 思へば実につまらないことをやって居(い)たものである。此んな(こんな)つまらないことは早速(さっそく)止(や)めてしまはう。 そして新しく僕だけの雑誌を、本当に自由な「アマチュアクラブ」を作ってやらう。」 自分が作りたい雑誌を作る。自分たちが作りたい本を作る。 18歳の掛川源一郎の手作り雑誌も(今回の写真展の写真も)、高知在住の「団塊ジュニア世代」たちが自費出版した『高知遺産』も一途な作り手の情熱が伝わってきた。 掛川源一郎さんは、2007年12月26日、肺炎のためお亡くなりになりました。 94歳でした。ご冥福をお祈りします。 |

|

|

高知遺産 高知遺産プロジェクト 編著 ART NPO TACO 刊 定価 1890円 (本体価格 1800円+税) |

![]()

コラムTOPへ