写真集を読む

写真集を読む 写真集を読む

写真集を読む

![]()

|

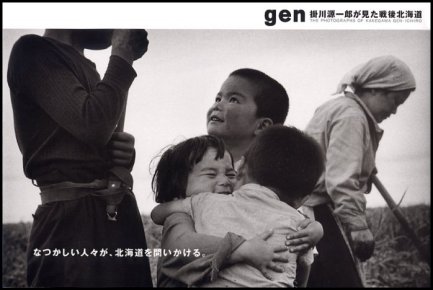

「リアリズム写真(運動)」とは、1950年代に土門拳が提唱し、「絶対非演出の絶対スナップ」を信条に、社会(問題)を真正面から見据えようとした写真(運動)で、戦後の日本のアマチュア写真家に多大な影響を与えた。 しかし、『筑豊のこどもたち』(パトリシア書店・1960年)の取材後、土門拳は、脳溢血の発作で倒れてしまう。 その後再起し、『古寺巡礼』など、後世に残る写真を発表していくことになる土門だが、社会(問題)に体を張って踏み込んでいく「リアリズム写真」の撮影は、この時点で断念せざろう得なくなってしまった。 報道の媒体が、新聞や雑誌などの印刷メディアから、テレビへと変化していく1960年代から70年代になると、一時は800万部近い発行部数を誇ったグラフ雑誌『ライフ』が休刊に追い込まれ、写真は、報道の主役の座から急速に転落していく。 「リアリズム写真(運動)」もまた、しだいに衰退し、忘れ去られていった。 (現在の「リアリズム写真」は、写真史のひとコマとして語られるに過ぎないものとなってしまった。「リアリズム写真」を認識している人でさえも、広角レンズを用いて、他人よりさらに一歩踏み込んで被写体を撮影する手法(テクニック)だと思っており、広角レンズの特性上、被写体に踏み込めば踏み込むほど、画面が歪んでいくのと、白と黒のコントラストを強調したモノクロプリントをする傾向があることから、「リアル」というより「デフォルメ」(誇張)写真だと揶揄する人たちも多い) 本書は、1913年に北海道の室蘭で生まれ、70年以上の長きに渡って写真撮影を続けてきた掛川源一郎の、戦後、1950年代から80年代にかけて撮影されたものを、札幌を中心に活動する40代から50代前後の写真家、ライターらが編集した、渾身のモノクローム写真集である。 戦後、北海道に渡ってきた開拓民、両足を失っても海へ向かう漁師、時代が変わっていっても誇りを失わないアイヌの習俗、キリスト教伝道に生涯を捧げたアイヌ人女性の歌人バチラー八重子の晩年。撮影する対象も、撮影された写真もまごうことなき「リアリズム写真」がそこにある。 しかし、土門拳の「リアリズム写真(運動)」に感化され、傾倒していく以前から、北海道を撮影し続けてきた掛川の写真は、それだけにはとどまらない生命力に溢れている。 「地に足が着いた」写真と呼べばいいのだろうか。 長きに渡り、北海道の大地を、北海道の人々を、写真を通して見つめ続けてきたこと、そして何より掛川自身、この土地で地に足を着けて生き続けてきたことが、これらの写真に、生の息吹を与えている。 表紙は、戦時下、北海道緊急開拓帰農隊として募集を受け、終戦直後、長万部に入植した沖縄出身の一家族の写真である(1957年)。 決して楽ではない(というよりは苛烈であり過酷な)生活を強いられているというのに、この子どもの生き生きとした目を、何と言い表せばよいのだろう。 人々が暮らしを続ける彼の地で、「生きる」とは、「生きていく」とは、どのようなことなのかを体感できる写真集であり、彼の地で写真を撮影してきた人間(掛川)が、どのように「生きてきた」かを体感できる写真集である。 掛川源一郎さんは、2007年12月26日、肺炎のためお亡くなりになりました。 94歳でした。ご冥福をお祈りします。 |

gen 掛川源一郎が見た戦後北海道 掛川源一郎 北海道新聞社 定価 2800円 (本体価格 2667円+税) |

![]()

写真集を読むTOPへ