コラム

コラム コラム

コラム

![]()

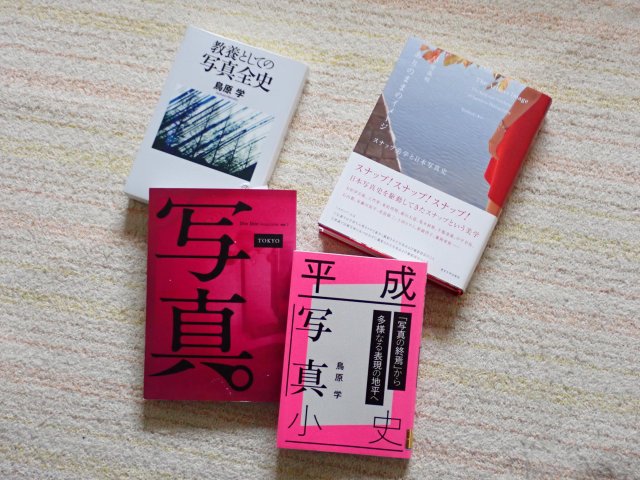

甲斐義明さんの『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』(東京大学出版会)を買ってみたり、図書館で鳥原学さんの『教養としての写真全史』(筑摩書房)や『平成写真小史』(日本写真企画)を図書館で借りてみたりしているものの、うまく読み進むことができないでいて、消化不良の状態である。 (ウツでまったく字面(じづら)を追えないのが、そもそもの原因なのですが(笑)) 日本の『写真史』全般というよりも、1990年代後半から現在(2022年)までの写真(もしくはカメラ)の変遷(へんせん)をちょっとだけたどってみたかっただけなのかもしれない。 その意味で、鳥原学さんの『平成写真小史』はとても勉強になった。中公新書の『日本写真史(上・下巻)』(中央公論社・2013年)も私は持っているが、日本の写真史について真摯(しんし)に向き合っていられる方である。 しかし、私はどちらかというと、フィルムからデジタルに変わっていく時期の、テクノロジーの進化の方に興味があって、コンピュータやインターネット環境、ケータイやスマホに取って代わられ、静止画より動画へとシフトしていくデジタルカメラの進化なども知りたかった。 (おなじ鳥原学さんのちくまプリマー新書『写真のなかの「わたし」 ポートレイトの歴史を読む』(筑摩書房・2016年)では、プリクラやスマホについて掘り下げてくれています) コンピュータやインターネット関連の書籍は、出した途端(とたん)にすぐ古くなってしまうので、ウェブ上でそうした情報を探そうとしてもどこか細切れで、なかなか面白いサイトが見つからない。 (2016年にnifty(ニフティ)の『@homepage』、2019年に『Yahoo!ジオシティーズ』のサービスが終了してしまったのが大きいかもしれない) インターネット関連の書籍は、以前購入したばるぼら・さやわか両氏の『僕たちのインターネット史』(亜紀書房・2017年)が参考になるし、社会との対比では『現代文化への社会学 90年代と「いま」を比較する』(北樹出版・2018年)も役に立つが、コロナ後の現在の状況をアップデートする書籍が出てきてほしい。 (コンピュータ関連の本は、出たとたんに古くなってしまうので、なかなか良書が登場しません(笑)) 『アサヒカメラ』や『日本カメラ』なきあと、写真やカメラ関連でたよりになりそうな雑誌は、ふげん社から刊行された『「写真」 Sha Shin Magazine』であろうか。年2回刊行でも出てくれるだけありがたい。 写真についてひも解く評論家は、甲斐義明、鳥原学、『「写真」 Sha Shin Magazine』の打林俊など充実してきている。日本の写真史に関しては、これからも書き継がれていくことになるだろう。 写真の歴史もためにはなるが、やはり写真やカメラの現在もやはり知っておきたい。 写真の見かたや解釈(かいしゃく)も多様化しているので、そこらへんをわかりやすく解説してくれる評論家やライターが現れてくれると、私としてはありがたいです(笑)。 |

甲斐義明さんの本、 ものすごい ボリュームで読み応えが あります。 日本の スナップ写真は 衰退(すいたい)していって しまうの でしょうか。 |

![]()

コラムTOPへ