コラム

コラム コラム

コラム

![]()

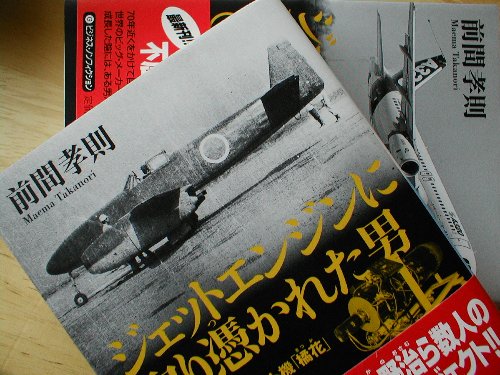

飛行機が誕生して、今年で100年になる。 飛行機がなかった時代は、気球や飛行船が主流だった。ギリシャ神話のイカロスのように、翼(つばさ)を使って人間が自由に空を飛べるようになるとは、人々は想像していなかった。 1903年12月17日、ライト兄弟の初飛行の瞬間を、地元の海難救助隊が撮影している(中公新書の鈴木真二著『飛行機物語』・本体価格840円を読んで知りました)。 キティホークの砂丘から、弟・オービルの操縦するフライヤー号が浮き上がり始めるのを、横で翼を支えていた兄・ウィルバーが見守っている。記録写真としてのみならず、とても素晴らしい写真だと思う。 まだ見ぬものを視(み)るために、人間は、ざまなものを生み出してきた。飛行機はその最先端技術の粋を集めたものである。 第一次世界大戦の只中の日本で、航空機用のジェットエンジンの開発に挑戦していた技術者たちがいた。プロペラのない飛行機など見たことも聞いたこともないと嘲笑された、そんな時代の日本で彼らは、まだ見ぬジェットエンジンに夢を馳せていた。 そして、太平洋戦争末期の1945年8月7日、日本初のジェットエンジンを搭載した飛行機『橘花(きっか)』が空を飛んだ。 飛び立つ直前の『橘花』の写真が残されている。主翼に取り付けられたジェットエンジンの横に立つ技術者に、パイロットが何か話しかけている。 アメリカの艦船に体当たりする特攻機として開発された『橘花』を、美しい機体だと表現してはいけないのであろうが、写真というものは不思議だ。記録写真として撮影されたこの写真が、ライト兄弟の初飛行の写真のように心に残る。 まだ見ぬものを視(み)るために、ジェットエンジンを開発した技術者が、戦時下の日本に存在した。その技術者の名は、永野治。 前間孝則の『ジェットエンジンに取り憑かれた男』が講談社α文庫から上・下巻になって復刊された(本体価格 各740円)。 『橘花』に搭載されたエンジン『ネ20』の開発から、日本の敗戦による航空機の製造禁止、7年後の航空機開発再開、そして現在に至るまでの、ジェットエンジンに携わった男たちを克明に追った、壮大なノンフィクションである。 壮大な人間像を描いた作品だが、技術的なことに興味のない方は、膨大なテクニカルタームを読み進めていくのが辛くなることだろう。つまり、この作品を全ての人にはおすすめしない。 (でも、傑作です。NHKの『プロジェクトX』ファンの方は、同じ著者の『YS−11』の上・下巻(講談社α文庫・本体価格 各780円)の方をおすすめします) これまで漠然とではあるが、写真とは何か、写真表現とは何か、私はこのコラムの中で考えてきた。なぜ、この本を取り上げたかというと、作品の核となる技術者、永野治の技術開発に対する姿勢が、写真にも通ずる部分が多く垣間見られたからだ。 本書に収められた永野治の文章を抜粋する(太平洋戦争末期の『ネ20』を開発していた頃の話です)。 「計画と準備と実験と評価との繰り返しに明け暮れた半年を過ごしたのです。いわゆる二十四時間勤務のすがたなのですが、このような状態では意外と自由な時間が豊富にあるもので、そう言う時間はおおむね読書に利用したのです。若い仲間の芹沢良夫君が姉さんから借りて来てくれた H.G. Wells の Outline of History (H・G・ウェルズ『世界史体系』)を繰返し、繰返し読んだものですが、最も強く啓蒙された部分は十三世紀の先覚者ロジャー・ベーコンの説いたところです。 人間世界の諸悪は無知に因(よ)るものであり、無知の根源は(1)権威崇拝、(2)習慣、(3)群集心理、(4)虚栄心、の四つであるとしているのがまことに衝撃的なくだりでありました。そして自分の目で世界を直視しなさいと説いているのです」 「写真」という、まだ見ぬものを(視)るために何をすべきか。 まず、事実を直視すること。 自らの目で世界を直視すること。 これは、まさに『リアリズム写真』のあるべき姿ではないか。 写真とは何かを、考え続けてきた私だが、また振り出しに戻ってきてしまったようだ。 |

終戦後の状況で、 よく、このような写真が 焼かれずに 残っていたとは。 |

![]()

コラムTOPへ