コラム

コラム コラム

コラム

![]()

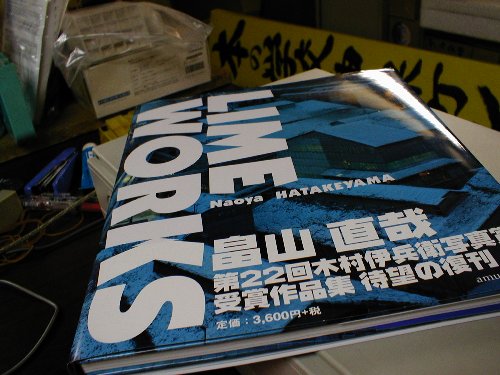

写真や写真家について興味を持った人が、その取っ掛かりのテキストとして読む際、飯沢耕太郎の書いた本は重宝する。最新刊である『写真とことば』(集英社新書・本体価格740円)は、日本を代表する写真家、二十五人の「ことば」(文章)を取り上げ、写真家の写真に対する姿勢や方法論を写真家本人の「ことば」から探っていこうという趣向の本である。 飯沢耕太郎という写真評論家は、写真(もしくは写真家)の「目利き」が優れていると思う。野島康三や安井仲治といった日本の写真史を知るのに重要な人物、木村伊兵衛・土門拳はもちろん、森山大道・荒木経惟といった若い世代にも興味を惹く写真家を織り交ぜながら、日本の写真の未来を予測するかのごとく、畠山直哉というこの本の中でいちばんの若手の写真家を据えるところが、飯沢耕太郎の「目利き」が伺える箇所である(逆に、96年に急逝した動物写真家・星野道夫を最後に載せる構成は、ちょっと商売上手(?)過ぎるように思える)。 昨年、長らく絶版となっていた畠山直哉の写真集『LIME WORKS』(アムズ・アーツ・プレス・本体価格3600円)が復刊した。石灰石採掘場や石灰工場を撮影した、この写真集が世に出たのが1996年。6年を経過しているのに、その写真は色褪せないばかりか、見るたびに鮮烈さが増していく気がする。 この畠山直哉の写真を見ることで、土門拳が提唱して50年余り、JRPが発足して40年余り経過した、現在の『リアリズム写真』の問題点が少なからず浮かび上がってくる。 話がそれるが、私が写真を撮るきっかけとなったのは、1993年12月に青山ベルコモンズで行われた『ザ・ファミリー・オブ・マン(人間家族)』展を観たことによる。『ライフ』など、グラフ・ジャーナリズムがいちばん幸せであったであろう、1950年代に開催された展覧会の写真群を目にした帰りに、ふと写真を撮ろうと思いが強まり、銀座で中古のオリンパスXAを買ったのである。 それはさておき、現在のJRPの写真や『視点』などの写真を見た場合、土門や『ライフ』の黄金時代の写真の域を一歩も出ていない。というよりも、その当時の方法論を忠実になぞらえて写真を撮っている感がある。 社会的なテーマで、ヒューマニズムにあふれた当時の写真を否定しているのではない。フィルムやレンズの選択から、写真を撮るときの構図、プリントといった技術的な部分が、当時の写真家が行ってきた方法の焼き直しに過ぎず、新たな方法を発見する努力に欠けているように私には思える。 たとえ、人物を写すときは広角レンズを使い一歩近づいて撮るのが良いとか、プリントは黒の締まりが肝心だと、どこかの先達に教わったとしても、それが仮に、写真の基本であると写真家自身が思っていたとしても、そのとおりに写真を撮る義務など、どこにもないことに気づいていないのだ。 畠山直哉は、「何を撮るか」に固執する『リアリズム写真』に対して、「いかに撮るか」という写真の方法論へ向かっている写真家だと思う。 『写真とことば』に出てくる他の写真家たちの多くは、写真の方法論・イコール・自身の人生観と捉えることができる。写真を撮ることと年齢を重ねるごとに、方法論が流動的に変化していくといっていい。 一方、畠山直哉の場合、表現したいテーマごとに、ゼロから方法論を構築していく。そこには、自身の人生観を極力排除しながら方法論を構築しようとするストイックな姿勢が窺える。 ノンフィクション(ルポルタージュ)という文章の世界では、すでに、『テロルの決算』、『一瞬の夏』、『壇』(ともに新潮文庫)と、次々に表現方法を変えながらも、鮮やかなまでに作品世界を構築する作家・沢木耕太郎が誕生しているが、写真の世界では、畠山直哉がパイオニアとなるだろう。 「絶対非演出の絶対スナップ」というリアリズム写真の方法論は、1950年代当時の、疲れを知らない頃の土門拳の方法論である。脳出血で体が利かなくなったこともあろうが、仏像を撮影していく晩年の土門が、当時の方法論に固執していたとは、私には思えない。 『リアリズム写真』そのものに、定義とか方法論を規定することは何もない。写真を学ぶことは素晴らしいことだが、方法論は写真家である本人が導き出すものだと、私は思う。 『写真とことば』で掲載されている土門拳の文章は、「リアリズム写真とサロン・ピクチュア」というタイトルである。 その当時の保守的な(芸術)写真を土門は「サロン・ピクチュア」と毛嫌いしているが、現在の『リアリズム写真』を土門が見ていたら、「サロン・ピクチュア」とこき下ろされる可能性は無きにしも非ずである。 |

第22回木村伊兵衛写真賞受賞作品集。 買うと高いので、図書館でリクエストして 見ていただければよいかと。 |

![]()

コラムTOPへ