コラム

コラム コラム

コラム

![]()

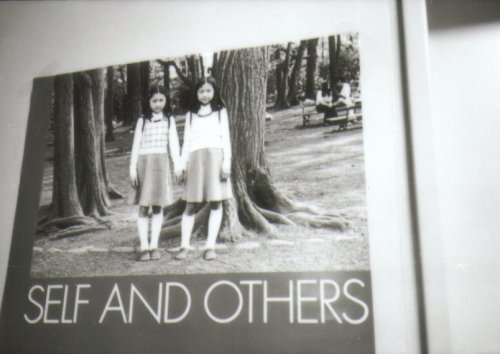

映画『SELF AND OTHER』 のポスター 監督は『阿賀に生きる』 の佐藤真 |

6月2日、1983年、36歳で亡くなった牛腸茂雄という写真家の足跡を辿る映画『SELF AND OTHERS』を観(み)に渋谷へ向かう。電車の中で、図書館で借りてきた森山大道の本をめくる。 中平 (中略)たとえば、いわゆるコンポラ調とかいわれる新倉孝雄などの写真。あのスタイルというのはよくわからない。彼はしきりに、サリンジャーを好きだと言う。たしかにサリンジャーの小説には、何も起こらないことしか書いていない。僕は、はっきり言って嫌いな小説だ。で、なぜならなんでもないことを書くということと、なんでもないものを撮るということはぜんぜん違うからだ。 森山 要するにその人にとってなんでもないものは、早い話がけっして写真にゃ写らないんだな。何もないということを書くってことは、それを支える意識がなければ……。何かが起こるということを拒否して何でもないことを書くということを書くわけだ。つまり、なんでもないということを叙述していく意識作業を抜きにして、たとえばどこかに行ってはパチッと写真を撮るということは、主体喪失にほかならない。いわゆるコンポラ写真と総称されるスタイルの中には、泰平日本の悪しき繁栄が見られる。 中平 そう、悪しき繁栄がある。『日々』という写真集、送ってこなかった? それなんかを見るとあれほど無感動に、さわやかに生きていることが不思議でならない。 森山 そうだなア、いったい何に支えられているのか皆目見当がつかないなア、何が見えるかねえ彼らには、不思議だナアまったく。人畜無害ってことは結局有害なんだよナ。 ちなみに『日々』という写真集は、関口正夫と共作した牛腸茂雄の最初の写真集である。 映画を観たあと、JRP第26回展『視点』を覗きに一路、上野へ。またまた、森山大道の本をパラパラめくる。 森山 リアリズムという言葉にはまったくとらわれないけど、視点というふうにこだわったら、自分が今まで生きてきた形でのリアリズムということになっちゃいますね。そんなふうに、自分の生のなかでのリアリティーという形で考えたとき、ぼくは土門拳さんの写真はどうしてもいまだに認められない。いま写真集を見てもたしかに「ああすごい写真だな」と思うことはある。だけどあの人の拠る視点というものに納得しえないところがあるからいまだに認めない。 荒木 わかりやすく、具体的に言ってよ。その認めないところを。 森山 つまり、土門さんはどの場所に立って対象を見ているのか、たとえば『るみえちゃんはお父さんが死んだ』『ヒロシマ』があるでしょう。それに対して「この人、なんでこの写真撮ったんだろう」という疑問がどうしてもあるわけです。『るみえちゃん…』も大変な苦労して現場で何ヶ月も居座って撮ったのだろうと思うけど、そういうのはぼくとは関係ないわけです。ただ土門さん、それを撮ってどうしたのかなあと思う。 深瀬 写す目というのが、涙っぽいね。それじゃ通じないような気がするんだけど。 荒木 でも、涙っぽい土門拳をさらけ出している。そんなにいじめることはないよ。 深瀬 好き嫌いということでいえば、オレは嫌いだというの。 映画といい、写真展といい、この本といい、今のこの時代は、本当に21世紀なのかと疑いたくなってくる。 私が生まれた前後、1960年代後半から、1970年代始めの頃、コンポラ、リアリズム、アレブレと、表現方法は違えど、写真に真摯に向かっていく写真家の姿が存在した。これらの写真(もしくは思想)は、現在を経た今でも色褪せず存在する。むしろ、現代の写真が色褪せて見える(実際、若手写真家の撮るカラー写真は、意図的に褪せたトーンにしている)ほど、斬新なものに見えてしまう。 そんなことよりも、なによりも、森山大道の本のタイトルがカッコイイのだ。今、読んでいるこの本のタイトルは『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』(青弓社)という。 |

『視点』会場を撮影中の JRPのおじいさん |

|

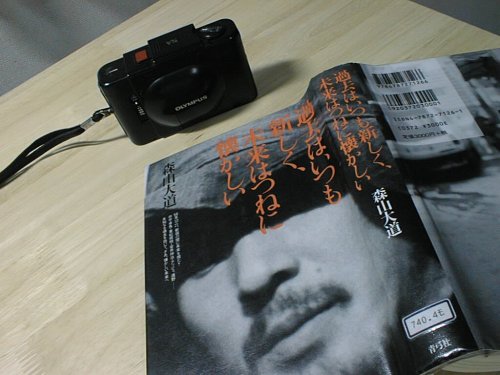

森山大道 『過去はいつも新しく、 未来はつねに懐かしい』 青弓社 本体価格 3000円 |

![]()

コラムTOPへ