写真集を読む

写真集を読む 写真集を読む

写真集を読む

![]()

|

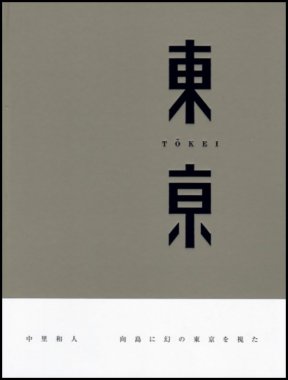

この写真集のタイトルである『東亰(とうけい)』は、江戸の名称が東京に改まった時期、京都に対し東の京という記号的な名称に反発した一部の人たちが、京に横棒を加え、「亰」の字を使って呼称していたことに端を発する。 『東亰(とうけい)』という呼び名は、明治政府が推し進める急速な近代化(都市化)に対し、異を唱えるために明治の初頭まで使われていたが、いつのまにか忘れ去られてしまった。 (この写真集の発行元である、ギャラリー『木土水(もくどすい)』のスタッフの方に教えていただきました) 城下町「江戸」から、首都「東京」になった、明治時代から大正時代、都心部からその周辺部にかけて都市化が進んでいったが、関東大震災によって、東京の都心部と下町は焼け野原となった。焼け出された人々は、東京の郊外へと住居を求め、都市化の流れは東京の西部(現在の品川・目黒・中野区や武蔵野・三鷹市など)へと移っていく。 戦争によってふたたび焼け野原になった東京だが、高度経済成長も手伝って、見る間に復興していく。都市化が遅れていた東京の北部(練馬・板橋・北・足立区など)も都市化が進み、多摩地域や、埼玉・千葉・神奈川県の隣接県にも都市化が拡大していった。 本書で、中里和人(なかざとかつひと)が撮影した町、東京都墨田区にある向島(むこうじま)は、東京の東側に位置する。 収められた写真は、ほとんどが人気(ひとけ)のない夜に撮影されている。 迷路のように入り組んだ狭い路地に、戦災を逃れた古びた住宅や長屋、町工場が浮かび上がる。 苔(こけ)の生(む)すコンクリートの塀(へい)や、黒く黴(かび)た壁、鬱蒼(うっそう)と生える庭の草木、錆びたトタン、すきま風が入りそうな木枠(きわく)の窓。 人は写っていないが、街灯や窓からこぼれる明かりから、町が朽(く)ち果てることなく、現在まで、生活の営みが続いていることを物語っている。 リバーサルフィルム特有の、緑がかった夜の光景は、どこか温かく、そして懐かしく感じられ、中里和人が写真集の帯に書き記したように、向島という町に幻の東京(=『東亰(とうけい)』)を、私たちも視てしまったかのような気分にさせられてしまう。 東京での生活に憧れる人たちは、大抵、西の「京」(みやこ)(中央線沿線の新宿から西側の地域)に住もうと考える。 しかし、東京の東側にも「亰」(みやこ)があるのだということを、中里和人のこの写真集は私たちに教えてくれる。 |

東亰 TOKEI 中里和人 Ricochet(リコシェ) (発行:木土水(もくどすい)) 定価 2940円 (本体価格 2800円+税) |

![]()

写真集を読むTOPへ