写真集を読む

写真集を読む 写真集を読む

写真集を読む

![]()

|

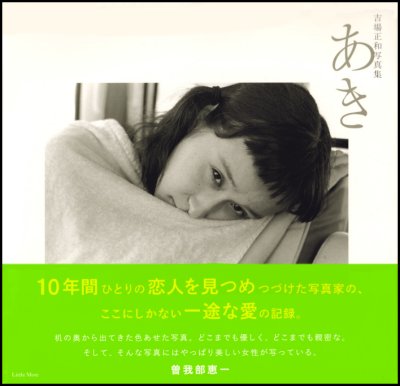

一人の恋人を、10年間に渡り撮影し続けた、吉場正和の写真集。 「あき」というタイトルは、恋人の名か、愛称に由来する(アキコという女性らしい)。 写真集の流れが、夏の終わりから冬へ、そして夏から夏の終わりへと向かっていくことと、始まりの季節である春の写真がほとんど使われていないことなどから、「秋(=あき)」の終わりを、写真集を見る(読む)側に予感させる。 また、恋人の顔立ちや憂(うれ)いに満ちた表情から、古屋誠一という写真家がその妻・クリスティーネを撮影した写真を連想させる。 (古屋誠一の妻・クリスティーネは、東ベルリンのアパートの9階から、一緒に暮らしていた古屋と一人息子を残し、飛び降り自殺した。古屋は87年以降、オーストリアに拠点を置き、亡き妻の出会いから別れ、その後を撮影した写真集『Memoires 1978-1988』などを出版している) だが、1950年生まれの古屋誠一と1973年生まれの吉場正和の写真には、愛する人への眼差し(まなざし)に違いがある。 古屋誠一の写真は、妻と向かい合い、見つめ合う眼差し(=視線)から、互いを確かめ合おうとする姿勢が感じられる。 (やがて、見つめ合う眼差し(=視線)が接近し、「線」が「点」になる(二人が結ばれる)ことで、新たなが「点」(子ども)が生まれ、父・母・子という3つの「点」が視線を交し合うことで、家族が形成される) 「シャッターを切る」という表現が使われるように、写真家が手にするカメラは、互いの眼差し(=視線)を断ち切るための道具だ。 古屋の妻・クリスティーネは、自ら、古屋の眼差し(=視線)を永遠に断ち切ってしまったが、レンズ越しに互いに向かい合い、見つめ合った日々があったという事実が、写真として厳然と残った。 一方、吉場正和の写真は、互いに向かい合い、見つめ合うことに、どこか怯(おび)えているような雰囲気が伝わってくる。 吉場とその恋人は、自分の考えや眼差し(=視点)を共感し合うことで、互いを確かめ合おうとしている。 互いに並んで見つめた空が、海が、街が、川が、山が、相手と同じ眼差し(=視点)であることに、二人は安らぎを覚えるのだろう。 ただし、見つめた先にある視線は、同じ方向を向いてはいるが、ずっと平行に並んでいるだけで決して重なることはない。そこに二人は、一抹(いちまつ)の寂(さび)しさを感じているようだ。 寂しさを埋めるため、吉場は、レンズ越しに恋人と向かい合い、見つめ合おうと、怯えながらもシャッターを切る。 吉場に答えようとする恋人・あきの表情がいじらしくて切ない。 秋から冬へと別れを連想させるこの写真集だが、思いのほか、温かな仕上がりとなっている。 二人の互いを思いやる優しさに包まれていることと、10年間という積み重ねた時間が、そうさせたのだろう。 90年代(「世紀末」という言葉がひどく懐かしい)に忘れかけていた、人と人との温もりを思い起こさせてくれる一冊である。 |

吉場正和写真集 あき 吉場正和 リトル・モア 定価 2520円 (本体価格 2400円+税) |

![]()

写真集を読むTOPへ